粤港澳大湾区集聚了众多高校、顶尖医院、科研机构、药械企业、合同研究组织(CRO)及药品监管部门,生物统计与数据科学近年来在此蓬勃发展,专业人才荟萃,研究方向多元。为进一步深化大湾区临床研究交流、互学互鉴、协同发展、优势互补,深圳医学科学院粤港澳大湾区国际临床试验中心(BAY TRIAL)倡议成立“粤港澳大湾区生物统计论坛”(Greater Bay Area Biostatistics Forum,简称 GBF)。

GBF的沙龙活动,原则上每次聚焦一个核心议题,围绕药品、医疗器械及新型诊疗技术所涉及的临床试验与研究者发起研究(IIT)中普遍存在的统计学或数据科学问题展开深入研讨,旨在交流经验、共享信息、深化合作,全面推动生物统计学在医药研发、临床试验及数据科学领域的应用与发展。GBF将不定期举办沙龙活动,诚挚邀请粤港澳大湾区同业踊跃参与、共襄研讨。

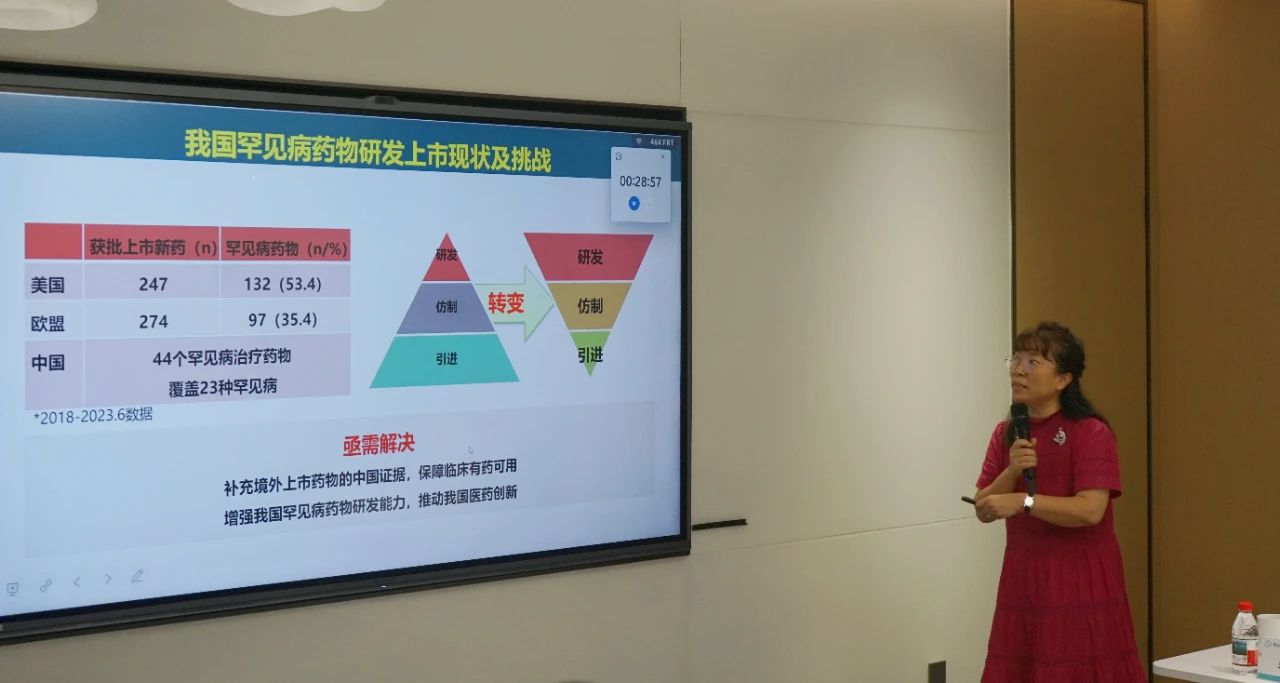

2025年8月14日,粤港澳大湾区生物统计论坛(Greater Bay Area Biostatistics Forum, GBF)在深圳河套成功举办首次沙龙研讨会。本次论坛以"罕见病研究的创新与发展"为主题,吸引了粤港澳大湾区国际临床试验所、香港大学临床试验中心、药品审评中心大湾区分中心等的40位专业人士冒雨参会。作为继上海、北京、南京、成渝之后成立的区域性生物统计学术论坛,GBF的成立标志着粤港澳大湾区在生物统计与临床研究领域迈入了协同发展的新阶段。

论坛主持人何昇峰在开场中介绍,希望未来能促进大湾区生物统计与数据科学的交流与合作。

BAY TRIAL信息技术与数据管理总监 何昇峰

深圳湾实验室的张轲教授作了题为"靶向应激颗粒的药物开发"的开场报告。张教授团队长期专注于神经退行性疾病的分子机制研究,近年来在渐冻人症(ALS)领域取得重要进展。报告详细阐述了应激颗粒(stress granule)在ALS发病中的关键作用,以及团队通过高通量筛选发现的多个潜在治疗靶点。"我们的研究发现,TIA1蛋白相分离异常会导致应激颗粒动态失衡,这与ALS患者运动神经元的退行性变密切相关。"张教授展示了最新研究成果,"在动物模型中,我们开发的候选化合物显示出良好的神经保护作用,目前正在与临床团队合作推进转化研究。"

深圳湾实验室 张轲教授

北京大学第三医院神经内科主任樊东升教授分享了"临床实践对渐冻症新药研发的重要意义"。樊教授首先系统回顾了全球ALS药物研发的困境:近20年来仅有2款药物获批,且疗效有限。他指出:"患者的高度异质性和缺乏可靠的生物标志物是主要瓶颈。"

樊教授重点介绍了三项重要工作:一是美国Healey ALS平台试验的创新设计及其潜在问题;二是2020年完成的中国首个ALS流行病学研究,首次揭示了我国ALS的发病率和患病率;三是北大三院建立的全球最大ALS患者队列,目前已纳入超过5000例患者,为精准医学研究奠定了重要基础。

北京大学第三医院神经内科主任 樊东升教授

北京儿童医院的彭晓霞教授以脊髓性肌萎缩症(SMA)和ALS为例,系统讲解了"罕见病临床试验设计要点"。彭教授指出:"罕见病研究面临患者招募难、随访周期长、评估指标不统一等特殊挑战,需要创新性的方法学解决方案。"

报告详细比较了传统随机对照试验与适应性设计、中断时间序列设计等方法的特点和适用场景。彭教授特别强调:"真实世界数据(RWD)与临床试验数据的有机结合,可以显著提高研究效率。但需要注意数据质量的把控和分析方法的适切性。"

北京儿童医院 彭晓霞教授

BAY TRIAL首席生物统计学家陈峰教授带来了"罕见病临床试验的统计学考虑"的深度报告。陈教授首先回顾了罕见病研究的特殊性:"样本量小、变异大、历史数据缺乏,这些特点对统计方法提出了更高要求。" 随后,陈教授通过LOMCAD试验、ROAR研究等8个典型案例,生动阐释了单臂试验+RWD对照、n-of-1设计、随机撤药设计等创新统计方法的应用场景和实施要点。在罕见肿瘤篮子试验案例中,他特别展示了如何利用贝叶斯方法处理小样本问题,引起了与会者的热烈讨论。

BAY TRIAL首席生物统计学家 陈峰教授

在随后的圆桌讨论环节,现场互动活跃,来自不同领域的参会者与讲者围绕核心议题深入交流。讨论涵盖基础研究机制、临床实践难题、药物研发靶点筛选及罕见病药物价格等多个方面。

未来GBF 将持续聚焦核心议题,不断推出更多高质量的沙龙研讨活动,为大湾区生物统计及临床试验领域的协同发展注入源源不断的动力。诚邀更多同业者持续关注、积极参与,共赴一场场充满洞见的行业盛宴,携手在交流与合作中开创领域新篇。